[日本語/English]

専門分野・キーワード

- 専門分野

- キーワード

- 星間ダスト(星間塵)

- 超新星爆発

- 減光曲線

- プレソーラー粒子

- 初期宇宙

- 可視光赤外線観測

- 超新星残骸

- 物質進化

- 大質量星

- 質量放出

ダスト物理、理論天文学、星間物理学

主な研究テーマ

- 超新星爆発時に放出されたガス中でのダストの形成・進化

- 高速衝撃波中でのダストの運動・破壊・加熱・熱放射過程

- 星間空間中のダストサイズ分布の時間進化と星間減光曲線

- 宇宙初期におけるダストの起源と星形成へのダストの役割

- 星風中でのダスト形成と星周ダストをプローブとした星の進化

- プレソーラー粒子の起源と進化

最近の研究成果

○ 宇宙の鉄はどこに?金属鉄粒子としては存在しない?

星間空間中では、鉄原子の99%以上が固体の粒子(ダストと呼ばれる微粒子)として存在していると考えられています。

しかし、鉄原子が“どのような組成”の微粒子(鉱物)として宇宙に存在しているのかは全く理解されていません。

宇宙における鉄の存在形態は、天文学における大きな謎の一つであり、宇宙の固体物質進化を理解する上で重要な課題です。

北海道大学低温科学研究所、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、国立天文台理論研究部の研究チームは、観測ロケットS-520-28号機を用いた微小重力実験を行い、超新星爆発時に金属鉄の微粒子が作られる過程を再現しました。

この実験では、対流の発生を抑えた微小重力下において、鉄のガスから微粒子が生成する様子をその場観察し、鉄原子が固体として凝縮する際の付着確率(くっつきやすさ)を調べました。

その結果、これまで100%と考えられていた付着確率が、実は0.002%程度であることがわかりました。

これは、金属鉄粒子の生成は宇宙環境において非常に限定的なことを意味し、宇宙において鉄は化合物として存在している、または不純物として他の粒子に付着している、という可能性を示唆します。

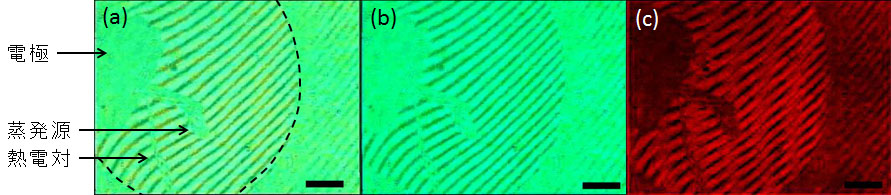

[図] - 観測ロケットS-520-28号機を用いて得られた微小重力環境下で行った鉄微粒子生成の再現実験の二波長マッハツェンダー型干渉像。

(a)は“その場”観察したオリジナル画像、(b)と(c)は画像処理によってそれぞれ緑と赤のレーザーによる干渉縞に分割したもの。

干渉縞変化の屈折率依存性は波長により異なるため、(b)と(c)から鉄原子ガスの温度と濃度の2つのパラメータを同時に求められる。

スケールバーは2mm。

この研究成果は、2017年1月19日にScience Advancesにて発表されました。

"Pure iron grains are rare in the universe"

by Yuki Kimura, Kyoko, K. Tanaka,

Takaya Nozawa, Shinsuke Takeuchi, Yuko Inatomi

2017, Science Advances, 3, 1

[ Science Advances ]

[ pdf ]

[ 低温科学研究所プレスリリース ]

[ 宇宙航空研究開発機構(JAXA)プレスリリース ]

○ Ia型超新星の特異な減光則を生みだす星間ダストの性質

Ia 型超新星は、その一様な絶対光度と放射スペクトルから、宇宙距離測定の「標準光源」としてだけではなく、その視線方向上に存在するダスト減光の特徴を理解する上で非常に有用な天体です。

しかし、これまでIa 型超新星に対して導かれている減光曲線(ダスト減光の波長依存性)は、我々の銀河系内で見られるよりもずっと急な性質を示すことが知られており、この特異な減光の起源は謎のままとなっています。

本研究では、Ia型超新星のこの特異な減光を引き起こすダストの性質を調べるために、様々なダストサイズ分布を考えて減光曲線の再現計算をしました。

その結果、星間ダストのべき乗サイズ分布の指数が-3.5で、ダスト半径の上限値を銀河系ダストの平均値0.25 μmから2〜4倍程度小さくすることにより、急な減光曲線が再現されることを明らかにしました。

これらの急な減光曲線に対して、それを担うダストのサイズ分布を定量的に明らかにしたのは本研究が初めてであり、この結果から、Ia型超新星の母銀河の星間ダストは我々の銀河系のものよりも小さいことがわかりました。

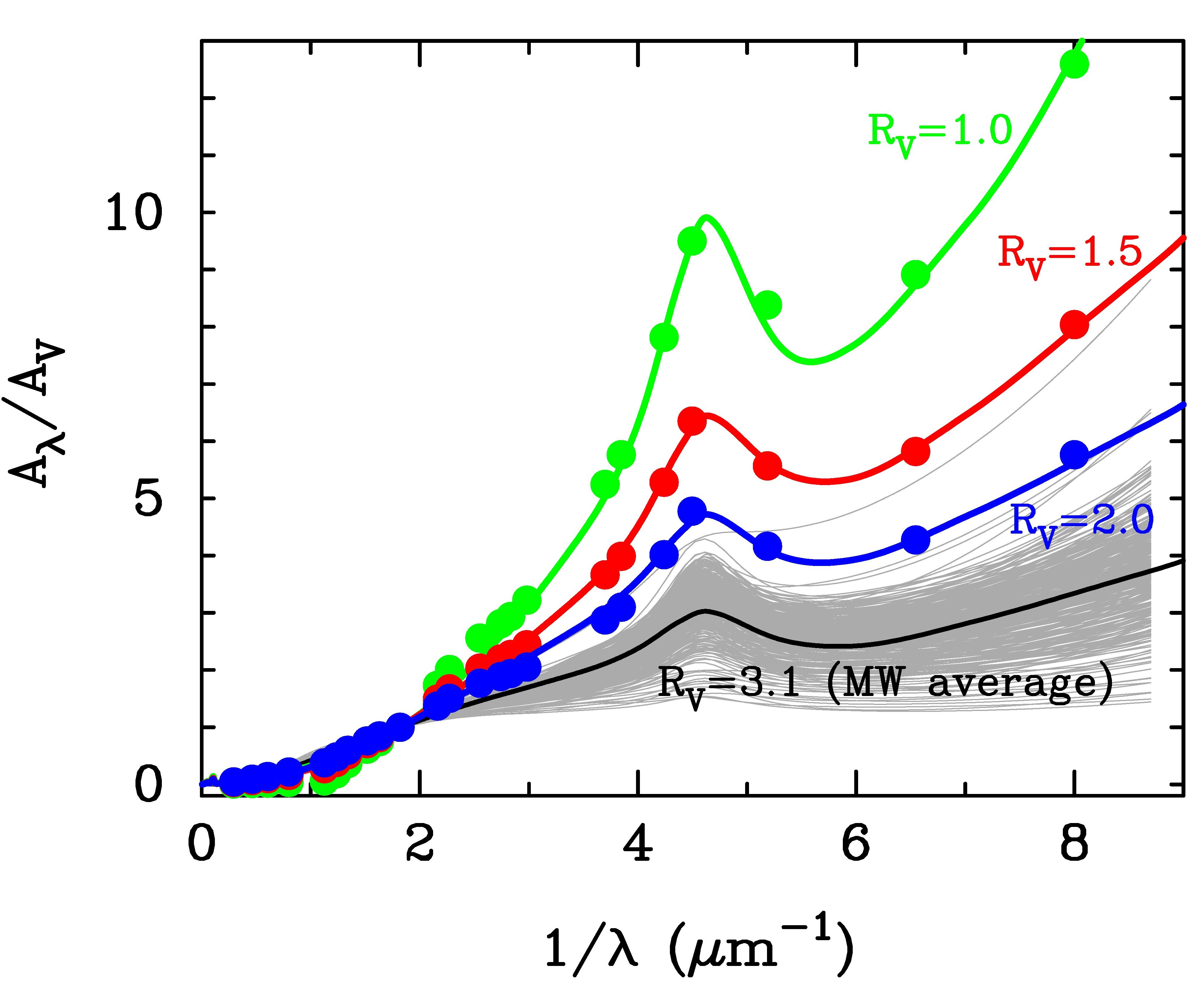

左図は、急な減光曲線へのフィッティング計算の結果。

薄い無数の灰色の線は、銀河系内の様々な視線方向で観測されている減光曲線で、その平均は黒線(Rv=3.1と記されたもの)で示される。

一方、Rv=2.0, 1.5, 1.0と記された青、赤、緑の曲線がIa型超新星で導かれている急な減光曲線で、それぞれダスト半径の最大値を0.13 μm、0.09 μm、0.06 μmとすることによってうまく説明される。

この研究成果は、2016年11月21日にPlanetary and Space Science (special issue for Cosmic Dust VIII)

にて発表されました。

"Properties of Interstellar Dust Responsible for Extinction Laws

with Unusually Low Total-to-selective Extinction Ratios of Rv = 1-2"

by Takaya Nozawa

2016, Planetary and Space Science (special issue for Cosmic Dust VIII), 133, 36-46

[ ADS ]

[ pdf ]

○ プレソーラーAl2O3粒子のサイズから星の爆発を探る

プレソーラー粒子とは、隕石中で発見され、太陽系外にその起源をもつ(太陽系ができる前から形成されていた)と考えられる固体微粒子です。

その代表的なものの一つにプレソーラーAl2O3粒子がありますが、その多くは0.5μmより大きくまたそのいくつかは同位体組成の特徴から超新星爆発時に形成されたと推測されています。

本研究では、この超新星起源のAl2O3粒子の形成環境を調べるために、様々な物理条件のもとでダスト形成計算を行いました。

その結果、これらの比較的大きいAl2O3粒子は、球対称の超新星爆発モデルによって予想されるよりも一桁以上密度の高いガス中で形成されたことがわかりました。

これはつまり、超新星放出ガスは一様ではなく、非常に密度の高いガス塊を含んでいたことを意味します。

このように、プレソーラー粒子の測定されたサイズに基づいてその形成環境(星の爆発の物理状況)に制限を与えたのは、本研究が初めてです。

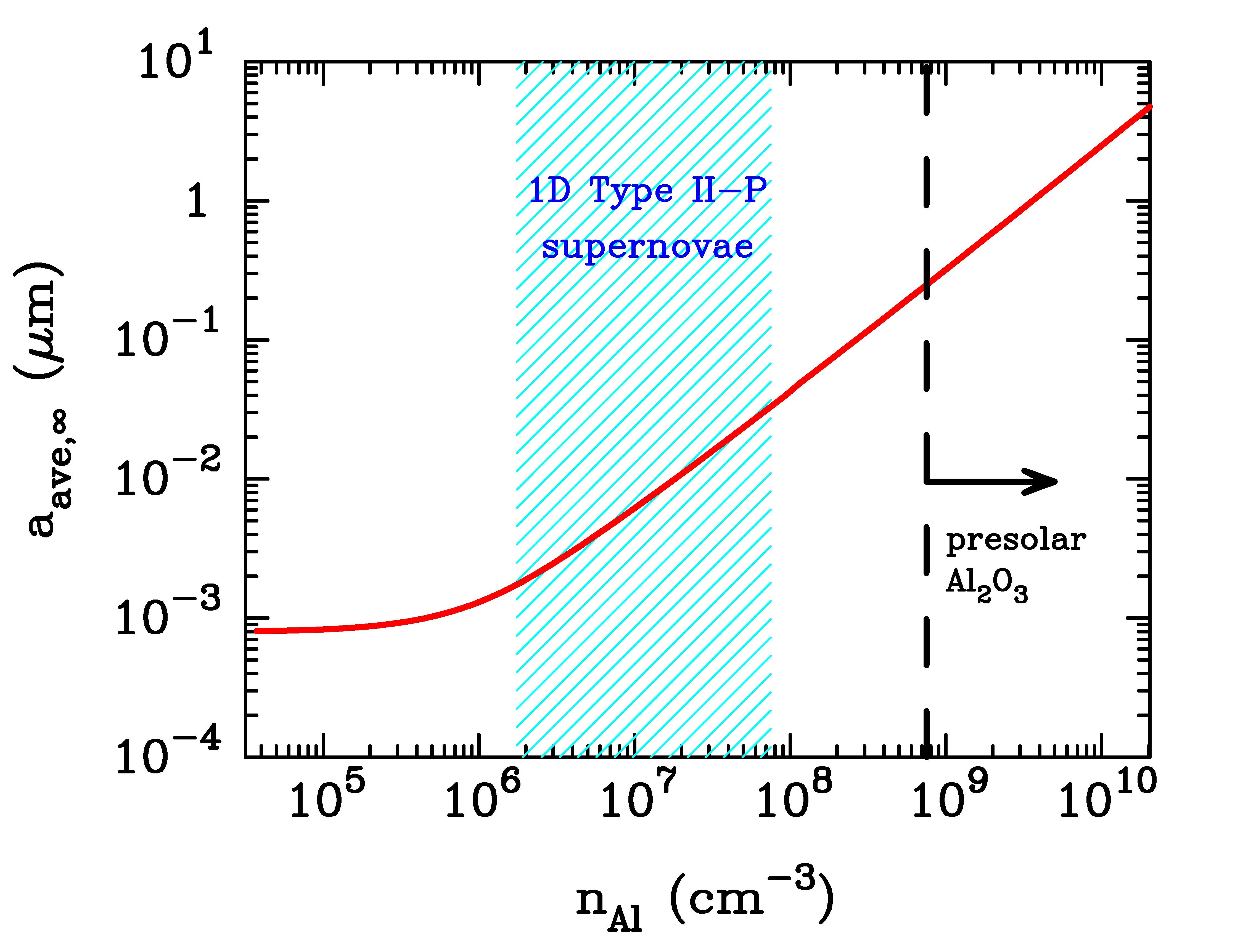

左図は、凝縮時におけるAl原子の数密度の関数として計算したAl2O3粒子の平均半径(赤線)。

Alの数密度が高いほど、凝縮するAl2O3粒子のサイズは大きくなる。

網掛けの領域は、球対称の典型的な超新星モデルから見積もられた放出ガス中のAl原子の密度範囲(Kozasa et al. 2009より)。

隕石中で発見された直径0.5μm(半径0.25μm)以上のAl2O3が形成されるためには、球対称の超新星モデルが予想するよりも一桁以上高い密度(黒の破線)が必要であることがわかる。

この研究成果は、2015年10月5日にThe Astrophysical Journal Lettersで発表されました。

"Probing the Physical Conditions of Supernova Ejecta with the

Measured Sizes of Presolar Al2O3 Grains"

by Takaya Nozawa,

Shigeru Wakita, Yasuhiro Hasegawa, Takashi Kozasa

2015, The Astrophysical Journal Letters, 811, L39 (5pp)

[ ADS ]

[ pdf ]

○ 宇宙初期における大量のダストと特異な減光曲線の起源

高赤方偏移クェーサーの減光曲線は、近傍の銀河のものと異なることが知られています。

また、このようなクェーサーの母銀河中には大量の星間ダスト(星間塵)が存在することも確認されています。

これらの観測は、宇宙初期において星間ダストが急速に増加し、またそのダストの性質が現在の宇宙のものとは異なっていることを示唆します。

本研究では、星間ダストのサイズ分布を考慮した世界最先端のダスト進化モデルに基づき、高赤方偏移クェーサーのダスト量と減光曲線の進化について調べました。

その結果、クェーサーの母銀河中に密度の高い分子雲が豊富に存在していれば、ダスト上への重元素ガスの降着とダストの合体成長が効率的に起こり、宇宙初期で観測された大量のダストの存在と特異な減光曲線を同時に説明できることを明らかにました。

また、このような宇宙初期における炭素質ダストは、グラファイトではなく主に非晶質炭素であることも突き止めました。

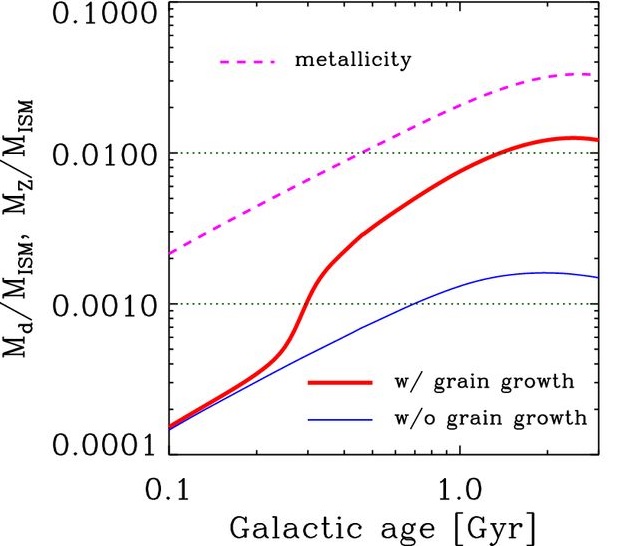

[左図] - ダスト進化モデル計算から得られた星間空間中のダストガス質量比(実線)と金属量(破線)の時間進化。

ダストの成長を考慮しない場合(青線)、ダストガス質量比は0.001までしか達しないが、分子雲中でのダストの成長が効果的に起こる場合(赤線)、宇宙初期で観測されたダストガス質量比の0.01にまで到達する。

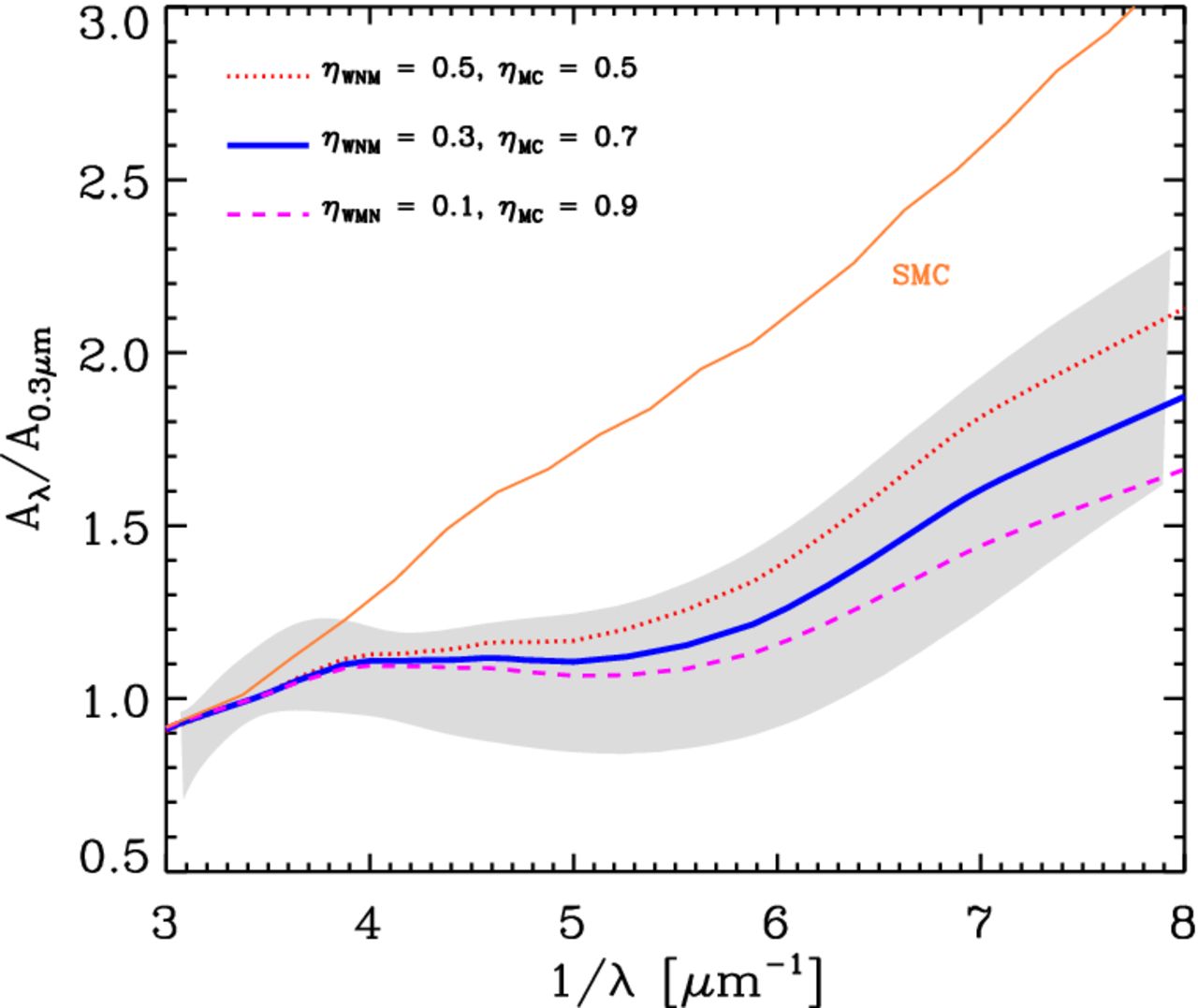

[右図] - モデル計算によって導かれた1Gyrでの減光曲線(ここでは0.3 μmの減光量で規格化された減光量波長依存性)。

点線、太い実線、破線は、クェーサー母銀河中の分子雲の質量割合がそれぞれ0.5、0.7、0.9として計算した結果、影付きの領域は赤方偏移6.2のクェーサーJ1048+4637で観測された減光曲線のレンジを示す(Maiolino et al. 2004)。

比較のため、小マゼラン雲の減光曲線も示される(細い実線)。

この研究成果は、2014年11月27日にMonthly Notices of the Royal Astronomical Society Lettersで発表されました。

"Evolution of grain size distribution in high-redshift dusty quasars:

integrating large amounts of dust and unusual extinction curves"

by Takaya Nozawa,

Ryosuke S. Asano, Hiroyuki Hirashita, Tsutomu T. Takeuchi

2015, MNRAS Letters, 447, L16-L20

[ ADS ]

[ pdf ]

○ 宇宙最初の塵は巨大質量星が作る?

‐太陽よりも500倍も重い星での炭素質ダスト形成‐

今世紀に入ってから、宇宙初期(現在の宇宙年齢のおよそ10分1程度)にも大量の宇宙ダスト(宇宙塵)が存在することが確認されました。

この発見以降、初期宇宙でのダストの起源は解明されるべき重要な研究課題となっており、これまで数多くの議論が展開されています。

本研究では、宇宙最初の星として有力視されている太陽の500倍もの初期質量をもつ星について、その表面から放出されるガス中でのダスト形成の可能性を調べました。

その結果、このような巨大質量星は、その寿命の間におよそ太陽質量程度(地球の質量の30万倍!)もの炭素質ダストを生成し得ることを明らかにしました。

これより、もし宇宙最初に形成される星が巨大質量星ばかりであったとすれば、これらの星は宇宙最初のダスト生成工場として、地球などの固体惑星の種となる固体微粒子を大量に供給していたことを示唆します。

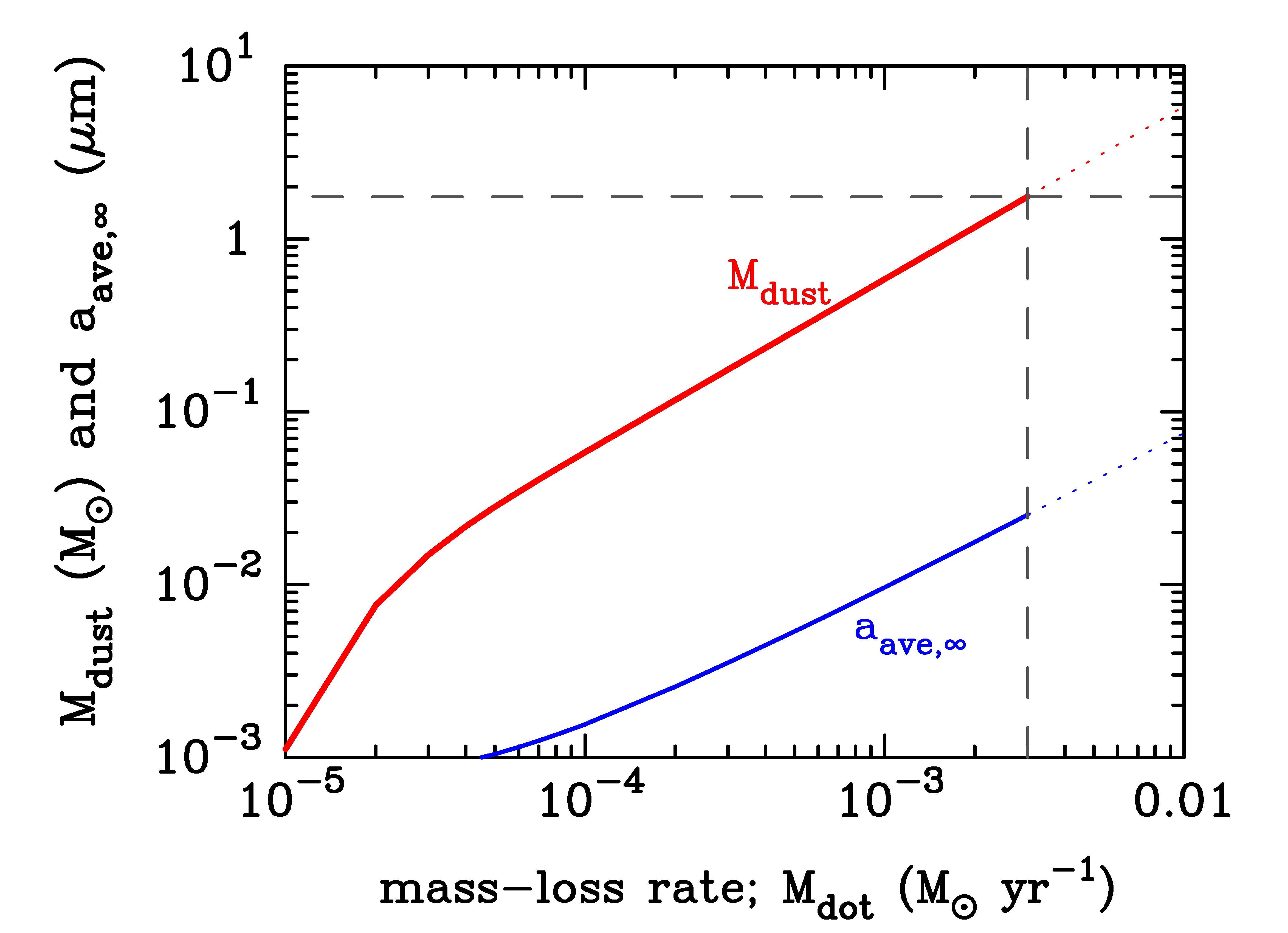

左図は、質量放出率(1年の間に星の表面から放出される太陽質量単位でのガスの質量)を横軸にとった場合の、形成され得る炭素質ダストの総質量(太陽質量単位)の計算結果。

図より、星が1年あたり太陽の300分の1程度の質量のガスを放出する場合、そのガス中で0.02μmの平均サイズをもつ炭素質ダストが太陽質量の1.7倍もの量で形成され得ることを示す。

この研究成果は、2014年5月9日にThe Astrophysical Journal Lettersで発表されました。

"Dust Production Factories in the Early Universe: Formation of Carbon Grains in

Red-Supergiant Winds of Very Massive Population III Stars"

by Takaya Nozawa,

Sung-Chul Yoon, Keiichi Maeda, Takashi Kozasa, Ken'ichi Nomoto,

Norbert Langer

2014, The Astrophysical Journal Letters, 787, L17 (5pp)

[ ADS ]

[ pdf ]