NASA/CXO/SAO VLA

MDM Obs.

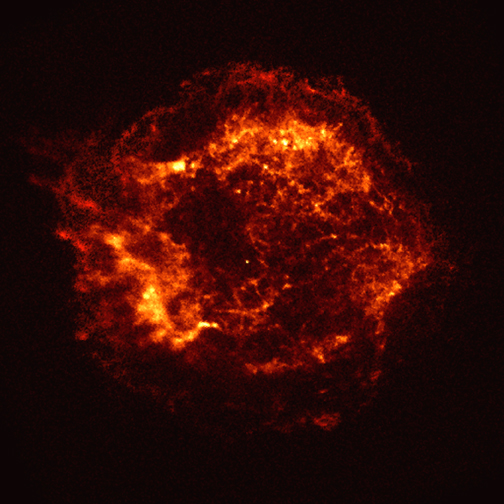

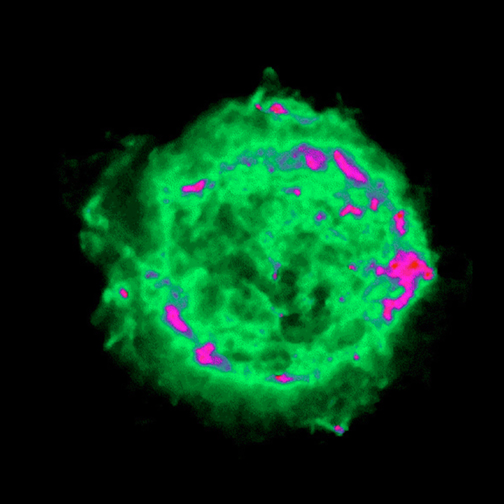

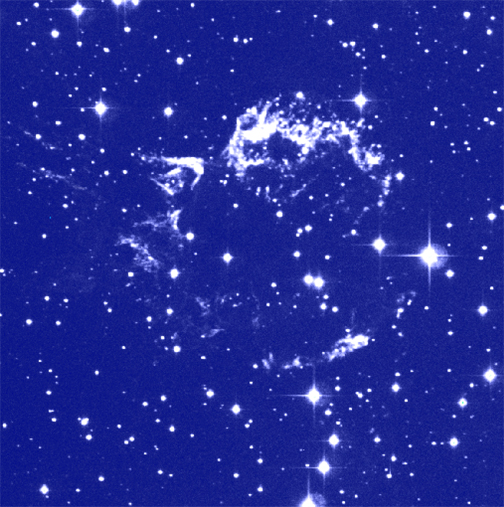

画像は典型的な超新星残骸であるCas Aの左からX線、非熱的電波、可視光による写真です。この「星雲」は差し渡しおよそ10光年で、ほぼ300年前に爆発した超新星によって生じた球状の衝撃波が星間空間に広がっている姿を見ているものと考えられています。

観測されるX線のスペクトルからこれを放出しているガスの温度が5千万度に達していることがわかります。その強度分布から、高温ガスは球状に分布していると考えられます。最も外側の部分が衝撃波面で、衝撃波が星間空間を広がりながら取り込んだ星間物質を加熱して行っている様子をみていることになります。また電波観測で(VLA)は偏光した非熱的電波が強く見られますが、これは、相対論的な電子が磁力線の回りを回転するときに出すシンクロトロン光です。衝撃波面で電子がフェルミ加速によって高いエネルギーまで加速されていると考えられています。

超新星は、恒星の進化の最終段階で、星の大部分の質量を吹き飛ばす爆発現象です。その結果生じる超新星残骸の進化は次のように進むと考えられています。

自由膨張期

初期には爆発で放出された星の外層がほぼ自由に星間空間を膨張します。それは星の外層は周りに存在した星間気体を圧縮し、高速の膨張のために星間物質中に衝撃波を生じ、星間気体をかき集めながら膨張してゆきます。初期にはかき集められる量は外層の質量に比べて非常に少ないので、星の外層の膨張は外の星間気体には影響されずに初期の速度、運動エネルギーを保って膨張します。

断熱膨張期

しかし、かき集められた外の星間気体の質量が爆発した星の外層のそれを上回るようになると、星の外層の持っていた運動エネルギーは、かき集められた星間気体に渡され、はじめの爆発の詳細によらず、衝撃波が星間気体の中へ膨張し、取り込まれたガスは過熱されるという状態に移行します。このとき、取り込まれた星間ガスからの輻射冷却によってエネルギーが失われない(エネルギーが保存している)段階は断熱膨張期と呼ばれます。このときの進化は爆発のエネルギー

E0、周りの星間物質の密度ρ0と、爆発後の時間tのみで決まっていることが知られています。このときは次の章で見るように自己相似的な解が存在し、衝撃波の内側の高温気体の密度、圧力、温度などの熱力学的量や膨張速度の半径分布はセドフーテイラー自己相似解でよくあらわされることが知られています。セドフーテイラー自己相似解の求め方についてはランダウ・リフシッツ「流体力学」、坂下・池内「宇宙流体力学」を参照してください。

等温膨張期

衝撃波の速度は時間とともに減少します。その結果、さらに膨張が進むと、衝撃波の後面で輻射冷却が効き始めます。それは単位時間当たり単位体積あたりの輻射冷却によって失われるエネルギー(輻射冷却率)が温度の減少(衝撃波の減速)とともに大きくなるようになるからです。輻射冷却によってガスが冷却する時間が膨張する時間に比べて短くなると、もはや、断熱の仮定は成り立たなくなり、自己相似的な進化から外れてきます。このときは、衝撃波の後ろには輻射冷却によって冷えた星間気体がシェル(球殻)状に分布し、その内側にはなお高温な希薄な気体が満ちている構造をとるようになります。このような時期の超新星残骸を等温膨張期と呼びます。もはやエネルギー保存はなりたたず、むしろ、シェル(球殻)状の冷えて密度の高まった星間気体の運動量が保存するように膨張が進みます。このときはシェルの半径は爆発後の時間の1/4乗に比例して膨張することが知られています。

計算について

ここでは、解析的に解が得られる断熱膨張期の進化を数値シミュレーションし、その解をセドフーテイラー自己相似解と比較します。中心付近のいくつかのグリッドにのみエネルギーを注入し、星の外層が爆発したのと同じ状況を設定します。このとき断熱仮定で流体力学基礎方程式を解けば、衝撃波がエネルギーを注入したグリッドよりも十分広がった段階にいたれば、断熱膨張期の超新星残骸の解が得られることになります。