JCMT Science Workshop 2014

JCMT Science Workshop 2014

- Home

JCMT Science Workshop

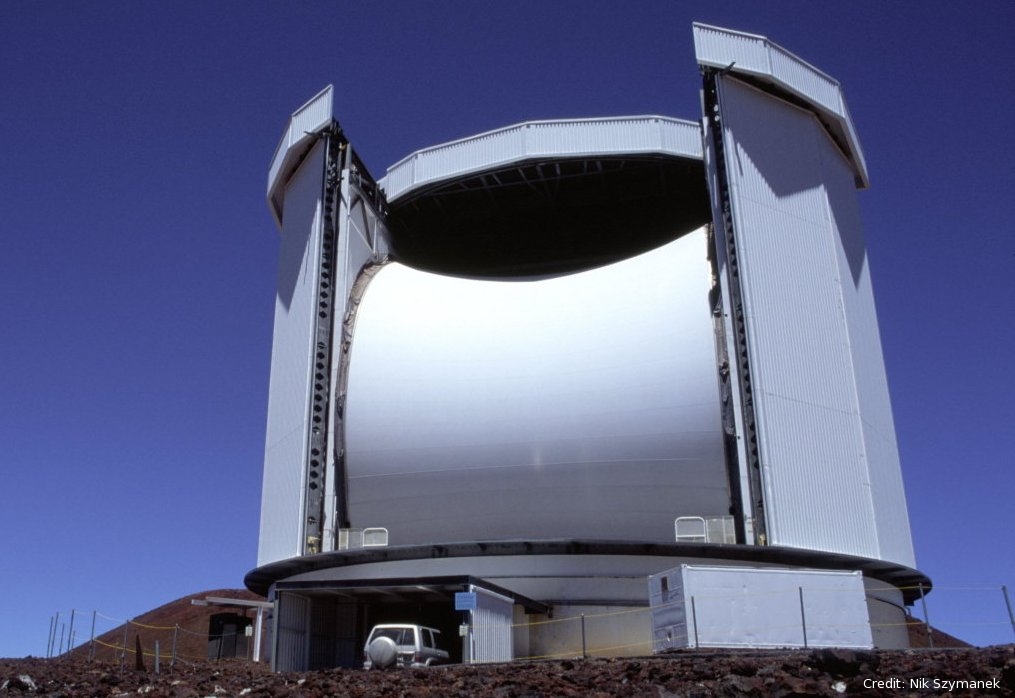

(copyright JCMT)

JCMTサイエンスワークショップを以下のように開催します。 多数の皆様の参加をお待ちしております。

日時:9月1日−2日

場所:国立天文台三鷹 すばる棟大セミナー室

1. 背景と目的

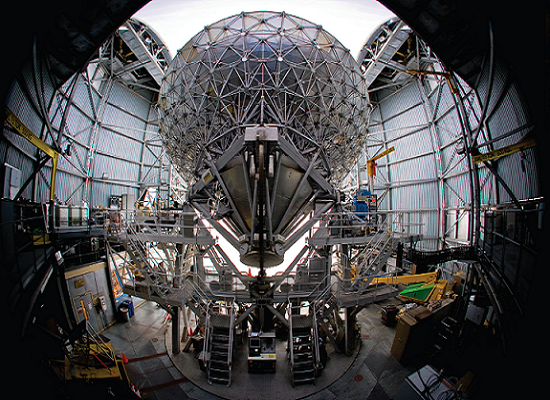

James Clerk Maxwell Telescope (JCMT)は口径15メートルのサブミリ波単一望遠鏡で、1987年よりハワイ、 マウナケア山頂にて観測を行ってきています。これまでJCMT はUKとカナダにより運営されてきましたが、 2014年9月を持って、その運用を停止することが決定されています。UKとカナダによる運用の停止後は、 望遠鏡自体はハワイ大学に引き渡される事になりまが、JCMTが世界最先端の科学的成果を産み出す力を 保持しているという観点から、ハワイ大学としては、JCMTの運用を何らかの形で継続したいという強い 希望を持っており、この間、ハワイ大学はJCMTの運用を引き継ぐ事のできる団体を探してきました。 そのような状況の中、日本、中国、韓国、台湾を代表する中核天文台から成る、東アジア中核天文台連合 (EACOA)では、JCMTの運用をEACOAで引き継いではどうかという事が議論され、その結果、EACOAが JCMTの運用を引き継ぎたいというプロポーザルがハワイ大学に提出されました。幸いな事に、このプロポーザルは 承認され、現在は、EACOAがJCMT の運用を引き継ぐための様々な準備が進められている最中です。

EACOAがJCMTの運用を引き継いだ後は、日本はEACOAを通してJCMTの観測時間を確保する事となります。 しかしながら、その一方で、JCMTを使ってどのようなサイエンスが展開できるのか、また、ALMAやすばる望遠鏡などの 日本の主力望遠鏡とどのような科学的シナジーが考えられるのかといった点は、これまでほとんど議論されてきませんでした。 さらに、JCMTでは現在、様々なレガシーレーベイが進行中ですが、それらのレガシーサーベイの結果を踏まえ、 今後、これらのレガシーサーベイをどう発展させるのかも、早急に検討しなければなりません。 そこで、JCMTのポテンシャルユーザーに集まっていただき、JCMTを用いたサイエンスについて議論するワークショップを 開催する事としました。ワークショップには、JCMT副所長のDoug Johnstonを招き、JCMTの装置の概要と最新の サイエンスハイライトを紹介していただきます。また、主要なレガシーサーベイをリードする研究者に講演を行っていただき、 レガシーサーベイの現状を理解するとともに、将来のレガシーサーベイの方向性を議論する場を設けます。一方、 主要な研究分野から何人かの日本の研究者を招き、各分野でどのようなサイエンスが展開できそうか、既存の望遠鏡との 科学的シナジーも含めて講演していただきます。以上に加えて、EACOAがJCMTの運用を引き継ぐ事になった経緯の説明を 国立天文台長が行います。また、現在EACOAで検討している、東アジア天文台構想に関して、JCMTの将来の運用像と 関連づけて説明・議論する場を設ける予定です。ワークショップは、基本的に英語で行います。

なお、JCMTの観測装置概要やレガシーレーベイも含む最新の観測成果等に関しては、以下のサイトをご覧下さい。

Avilable Instruments

publications

Sience

また、EACOAに関しては以下のサイトをご覧下さい。

EACOA

2. 招待講演者(敬称略)

Chris Wilson (McMaster Univ., Canada)

Doug Johnston (HiA, Canada)

James Di Francesco (HiA, Canada)

Jim Geach (Univ. of Hertfordshire, UK)

Paul Ho (ASIAA, Taiwan)

Wayne Holland (STFC, UK)

Jonathan Williams (Hawai,USA)

岡朋治(慶応大)

奥田武志(国立天文台チリ観測所)

久野成夫(筑波大)

高橋智子(国立天文台チリ観測所)

田村陽一(東大センター)

中村文隆(国立天文台理論部)

深川美里(大阪大)

藤原英明(国立天文台ハワイ観測所)

松田有一(国立天文台チリ観測所)

松原英雄(宇宙研)

3. 世話人(敬称略)

伊王野大介(国立天文台チリ観測所)

今西昌俊(国立天文台ハワイ観測所)

大内正己(東大宇宙線研)

大橋永芳(国立天文台ハワイ観測所)

大西利和(大阪府立大)

奥田武志(国立天文台チリ観測所)

河野孝太郎(東大センター)

田村元秀(東大天文)

長尾透(愛媛大)

中村文隆(国立天文台理論部)

4. 参加申し込み

参加を希望される方は、以下の参加申し込みをfumitaka.nakamura_AT_nao.ac.jp (_AT_を@へ変更)へ お送りください。締め切りは8月8日とします。 締切延長になりました。新しい締め切りは8月15日です。名前:

所属:

身分:

講演/ポスターの希望:

講演/ポスターのタイトルとアブストラクト(200字程度):

旅費支給の希望の有無(少額ですが旅費支給の用意がありますが、財源が限られておりますので、 ご自分の研究費等を使って出席していただきますと大変助かります。)